때로는, 전혀 이유를 알지 못한 채 갑자기 가슴이 답답해오고 겁이 나며(겁을 주는 대상 역시 모른다), 나아가 우울까지 갈 것만 같은 때가 있다. 지금이 그렇다. 지금 이 순간 할 수 있는 것은 그냥 그러한 내 마음을 지긋히 바라보는 것 뿐이다. 그리고 이렇게 하려던 것을 이어갈 뿐이다.

블로그란 것이 참 좋은게, 나 자신의 자유로운 표현을, 특정 형식, 주제에 얽매이지 않고 이룰 수 있다는 것이다. 지금 나는 지난 여름에 있었던 유럽 배낭여행 후기를 쓰려하고 있다. 하지만 당장에 나오는 글은 내 심상의 Turmoil. 그 혼란스러움을 나타내고 있을 뿐이다. 이렇듯 주제에서 완전히 벋어난 글이 나오더라도 아무런 상관이 없다는 것, 나아가 나는, 의도적으로 Charlie Kaufman 마냥 그 주제에 현재의 나를 반영하고자 한다. 관통시키고자 한다. 그렇다면 완전히 벋어난 글이란 다름아닌 완전히 적합한 글이 되는 것이다.

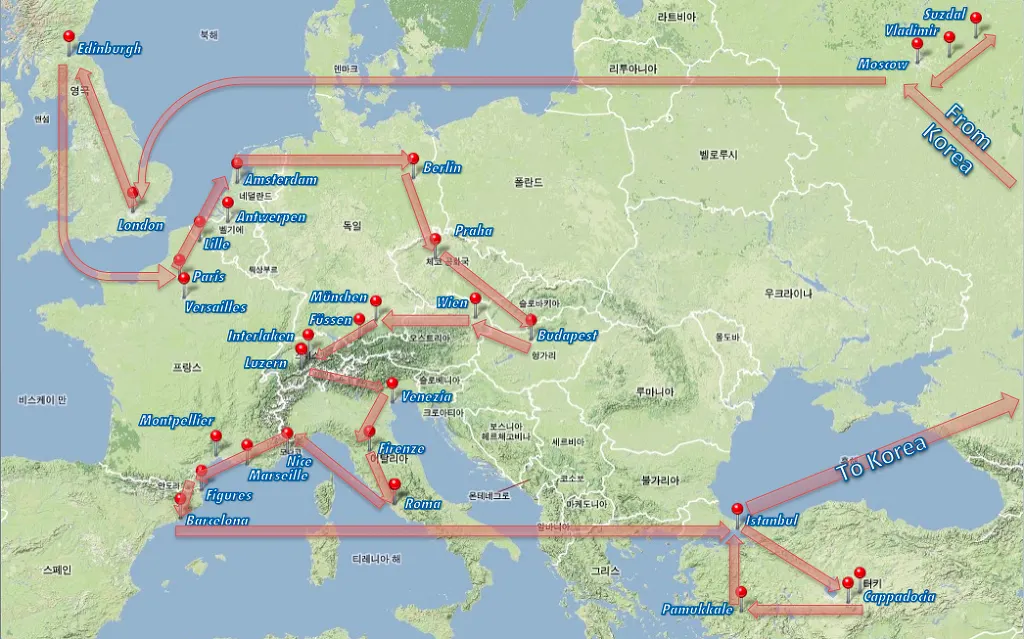

위 그림은 지난 여름 유럽 배낭 여행의 전체 경로를 나타낸다. 일정은 아래에서 이야기할 것이고, 경로는 우측 상단 From Korea로 나타내는 화살표를 따라서 러시아(Moscow, Vladimir, Suzdal), 영국(London, Milton Keynes, Edinburgh), 프랑스(Paris, Versailles, Lille), 벨기에(Antwerpen), 네덜란드(Amsterdam), 독일(Berlin), 체코(Praha), 헝거리(Budapest), 오스트리아(Wien), 다시 독일(München, Füssen), 스위스(Interlaken, Luzern), 이탈리아(Venezia, Firenze, Roma), 다시 프랑스(Nice, Marseille, Montpellier), 스페인(Figures, Barcelona), 터키(Istanbul, Cappadocia, Pamukkale)이다.

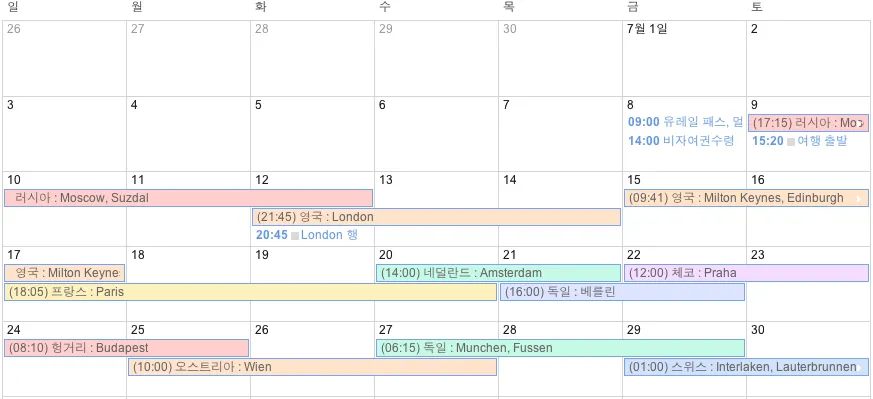

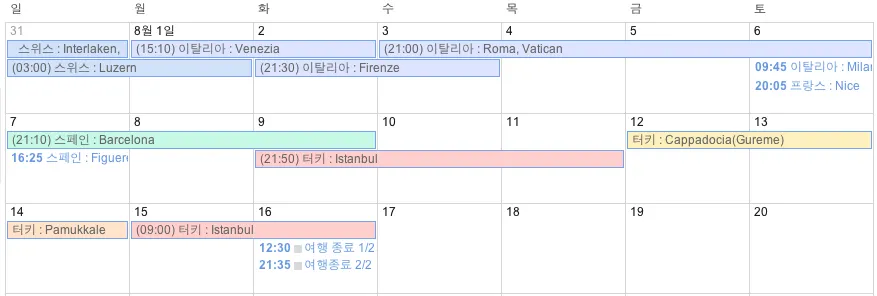

위 그림은 전체 일정이다. 지금 세어보니 39일이었군. 길면 길다고도, 짧으면 짧다고도 할 수 있겠지만, 그 기간 내에 위 스케줄을 소화한 것은 소위 '독하게 - 돈, 시간의 극한적, 효율적 배분'이란 나의 강박에 기인한 바가 크다. 앞으로 쓸 것이지만 각 도시의 필수 코스란 코스는 죄다 밟았고. 따라서 어디다 자랑질하긴 분명 좋다. 잠시 냉소 섞인 멘트가 날라가는데, 이는 달리 말하자면 내 마음 어느 한편엔가 명확히 불만족스러운, 용해되지 못한 무언가가 자리잡고 있다는 반증이다. 그 무언가는 대강 감이 올것 같기도 한데, 지금 쓰기는 싫네.

대강 쓰고 있다보니, 아까 부지불식간 나타났던 그 무언가의 두려움... 이 사라졌다. 지금까지의 글을 쓰는데 별다른 고민없이 한번에 진행되다보니 다시 '나의 흐름'을 탄 것같은 느낌이 들어서일 것이다. 나는 앞으로건 뒤로건 어디로건 간에 진행되어야 하는 놈일 것이다(이 말은 내가 게으른 놈이 아니다는 뜻으로 해석되면 절대 안된다). 이 흐름은 나에게 기운을 북돋는, 나의 stable point를 명확히 느끼도록 하는, 기분 좋은 무엇이다. 그리고 아까의 그 두려움은 나에게 '의심과 부정'이란, 어렸던 나를 한참이나 갉아 먹었던 벋기 어려웠던 안경을 씌웠으며, 나는 그가 씌웠음을 바로 알아차렸다. 그리고 나는 지금 그를 명확히 직시하고 있다.

현재의 나는, 마음을 다잡기가 쉽지 않다. 여전히 Turmoil, 위와 같은 '환각'에 가까운 느낌마저 다가오는 상태이다. 그리고 지금 자판에서 키를 누르는 나의 손가락/팔목과 이를 잇는 몸뚱아리, 이들이 저 멀리에서, 평시보다 달리 저 멀리에서 느껴오는 이상 상황이다.

그러나, 지금 이 글을 쓰는 이 시간은, 이 선택은 내가 할 수 있는 최선의 선택임은 분명할 것이다. 다음은 일련의 '정보 제공'에 해당하는 글이 될까? 자신하지 못하지만, 그리 될 가능성이 농후하다.